| 삼성이 소니와 싸워 이긴 이유 | |

|

정혁준 기자 정혁준 기자 |

이 제품은 꼭 사야 하는 ‘머스트 해브(Must Have)’ 아이템이었다. 나를 특별하게 만들어주는 ‘잇(IT)’ 아이템이기도 했다. 학생과 젊은이의 로망이었다. 조그마한데다가 세련됐다. 하지만, 도도하리만큼 고가였다. 이 제품은 전 세계를 휩쓸었다. 센트럴파크에서 조깅을 하는 사람들도, 서울 지하철 출퇴근길의 샐러리맨들도, 대학교 교정에서 대학생들도 이 제품으로 음악을 듣고 외국어 공부를 했다. 이 제품을 들고 다니지 않으면 바보 취급을 받을 정도였다. 이 제품은 음악시장의 판을 바꿔버렸다. 이른바 블루오션을 만들어 낸 것이다. 이 제품은 젊은이와 문화를 상징하는 하나의 아이콘이 됐다. 기업에겐 그들이 만든 제품이 시대의 상징이 되는 것보다 더 좋을 수는 없을 것이다. 이 기업은 혁신적인 기업으로 세상에 이름을 날렸다. 아이팟이나 아이폰을 떠올렸다면 당신은 젊은 사람이다. 30~40대라면 아마 소니의 워크맨(Walkman)을 기억했을 것이다. 그것은 30대 이상 세대들에게 선망의 기기였다. 워크맨은 모방의 달인이라는 기존 일본제품의 선입견을 허물어버린 일등공신이었다.

워크맨의 신화는 “다른 사람에게 피해를 주지 않고 음악을 들을 수 있는 카세트는 없을까?”라는 생각에서 시작됐다. 소니의 공동 창업자 이부카 마사루는 해외 출장을 나갈 때마다 휴대용 카세트에 헤드폰을 꽃아 음악을 들었다. 그는 비행기 안에서도 다른 사람에게 피해를 주지 않고 들을 수 있는 작은 카세트를 만들면 좋겠다는 말을 했다. 이 이야기를 들은 공동창업자인 모리타 아키오는 무릎을 탁 쳤다. 그리고 엔지니어들에게 갖고 다니기 쉽게 크기를 줄이고 이어폰으로 들을 수 있는 소형 카세트를 만들 것을 주문했다. 하지만, 엔지니어들은 아키오의 생각에 반대했다. 일단 제품을 개발하기 위해선 시장조사를 먼저 해야 하는데, 그런 시장조사가 없었다. 물론 시장조사를 했더라도, 이어폰이 달린 소형 카세트를 원하는 사람은 없었을 것이다. 창의적인 제품은 시장조사를 통해 나오는 게 아니기 때문이다. 또 다른 난관이 있었다. 당시 일본 사람들은 이어폰이 청각장애인의 보청기 같다고 여겨 이어폰에 거부감을 느꼈다. 게다가 문제는 사이즈를 줄이는 것이었다. 그러려면 녹음기능을 빼야 했다. 녹음 기능이 없는 카세트를 누가 살까 싶었던 것이다.

‘인간은 왜 걷는 법을 배웠는가’ 소니가 워크맨을 선보이면서 내놓은 광고였다. 소니는 걸어다니며 음악을 들을 수 있다는 점을 마케팅 포인트로 정했다. 처음 한 달 동안 반응은 신통찮았다. 하지만, 일본 국내보다 미국에서 먼저 바람이 일었다. 워크맨은 미국 여피들의 마음을 사로잡았다. 여피들이 워크맨을 택한 것은 다른 사람에게 불쾌감을 주지 않기 위해서가 아니었다. 다른 사람에게 방해받지 않고 자신만의 음악을 즐길 수 있다는 점에서였다. 워크맨은 스스로 외부와 차단하고 내면으로 들어가는 기기였다. 여피들에게 자신만의 음악과 사운드트랙으로 인생을 즐길 수 있게 해 준 게 바로 워크맨이었다. 여피족의 잇 아이템이 된 것이다.

소니는 트랜지스터라디오, 워크맨, CD, 핸디캠, 플레이스테이션 같은 독창적이고도 혁신적인 제품을 잇달아 내놓으면서 세계시장을 주도했다. 지금으로 치면 애플 같은 존재였다.

워크맨과 함께 영원할 것 같은 소니는 1990년대 후반 디지털 시대에 접어들면서 고꾸라진다. 아날로그에서 워낙 기술력이 뛰어나다 보니 쉽게 디지털로 사업 분야를 옮기지 못했다. 소니는 아날로그 시기의 명품에 미련을 두다 디지털 신제품의 개발·생산 타이밍을 번번이 놓친다. 높은 브랜드 가치와 제품 경쟁력을 믿고 외로운 표준전쟁을 했고, 휴대전화, MP3 플레이어를 과소평가했다. 그리고 소비자가 요구하는 제품도 제때 출시하지 못했다.

기술력에 대한 자만심도 한몫했다. 경쟁사들이 CD 플레이어를 대체하기 위해 MP3플레이어를 내놓자 소니는 음질이 조잡하다며 비웃었다. 경영진은 미니디스크(MD)라는 고음질의 기술만을 고집했다. 소비자는 음질보다 편리하다는 가치를 더 추구하는데도 말이다. 소니는 본업인 전자분야에선 투자가 제때 이뤄지지 않는 바람에 신제품 개발에서 경쟁업체에 뒤처지기 시작했다. 액정화면에 집중한 샤프, 디지털카메라를 특화한 캐논, 가전제품의 경쟁력을 키운 마쓰시타와 달리 소니는 이렇다 할 히트 제품을 내놓지 못했다. 소니가 아날로그에 취했을 때 삼성은 디지털에 도전했다. 삼성은 하드웨어 부문을 고수하면서 평면패널 텔레비전과 휴대폰 사업에서 기반을 닦아 나갔다. 삼성전자는 2009년 매출에서 휼렛 패커드와 지멘스를 제치고 세계 전자업계 1위로 올라섰다.

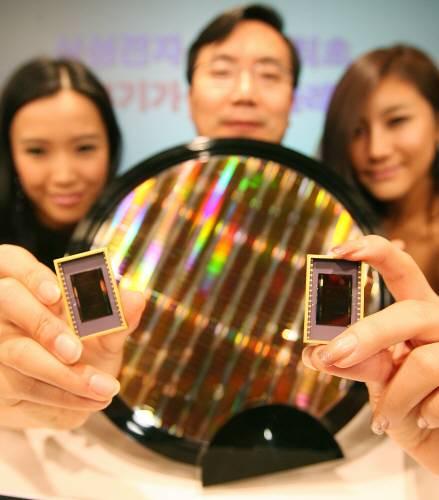

소니가 세상에서 유일한 제품을 만드는데 온 신경을 썼다면, 삼성전자는 이미 개발돼 있고 컴퓨터에 두루 쓰이는 메모리 반도체 분야인 D램에 집중했다. 메모리 반도체는 시간과 가격과의 싸움이다. 삼성전자는 가격이 비쌀 때 최대한 수익을 거둔 뒤 경쟁업체가 뛰어들면 값을 낮추는 전략으로 업계 1위의 자리에 올랐다. D램의 성공은 유사한 생산 패턴의 플래시메모리와 LCD로 이어졌다. 하지만, 기업세계에선 영원한 1위는 없다. 소니가 그랬던 것처럼. 지금 삼성전자는 애플이라는 새내기로부터 거센 도전을 받고 있다.

그동안 삼성전자는 시장을 창출하거나 경쟁 방식을 혁신하지 못했다. 독자적으로 개발해 시장을 만들어낸 제품군이 없다 해도 지나친 말이 아니다. 삼성전자는 새로운 시장을 개척하기보다는 이미 시장이 형성된 곳에 자금을 집중 투자해 원가 경쟁력을 확보하고 기능을 차별화해 경쟁업체들을 따돌리는 전략을 써왔다. 창조적이고 혁신적인 제품을 만드는 것이 아니라 기존 제품을 경쟁업체들과 좀 더 싸게, 좀 더 다르게 만드는데 초점을 맞췄다. 삼성은 과연 애플에 반전을 일으킬 수 있을까? 물론이다. 전자나 정보기술(IT) 업종은 기술 변화 속도가 크다 보니 기업의 흥망성쇠 주기도 가파르다. 삼성전자는 기술력이 소니에 한참 뒤떨어졌을 때, 회사의 제1목표가 소니 따라잡기였다. 누구도 그렇게 되리라고 생각하지 못했지만, 10여년 전에 삼성전자는 소니를 따라잡았다. 다만, 삼성전자가 ‘다르게 만들기(Make different)’ 보다 ‘다르게 생각하기(Think different)’에 보다 힘을 실어줄 때라만 가능하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

'비지니스 정보 > 비지니스 글' 카테고리의 다른 글

| 배달 중국집, 인터넷에 주방 공개 '매출 쑥쑥' (0) | 2010.11.17 |

|---|---|

| ‘행사’ 뛰는 연예인들 생존법칙 (0) | 2010.10.21 |

| 삼성이 소니와 싸워 이긴 이유 (0) | 2010.10.18 |

| 삼성 DNA를 이식하라" …외국계 기업도 삼성맨 영입 잇달아 (0) | 2010.10.12 |

| 제2의 신영균…한국의 숨은 부자들 (0) | 2010.10.06 |