인생 2막 꿈꾸다 '귀농 난민' 전락.. 눈물로 쓴 '전원일기' [귀농·귀촌 50만 시대의 그늘]

한현묵 입력 2018.09.27. 07:01

귀농 2년 만에 빚더미에 오른 김모(45)씨는 지난 22일 귀농 얘기를 꺼내자 눈시울을 붉혔다. 서울에서 아로마 관련 자영업을 하던 김씨의 꿈은 시골에서 아로마 식물을 기르며 체험학교를 운영하는 것이다. 김씨는 지난 7년간 귀농학교를 다니면서 귀농할 곳을 물색하다가 2016년 6월 전북의 한 귀농·귀촌센터를 알게 됐다.

귀농·귀촌센터장 A씨는 “딱 맞는 체험휴양마을이 있다”며 김씨에게 귀농을 권유했다. 김씨는 센터장 말을 믿고 마을과 좀 떨어진 곳에 땅을 사고 집을 지었다. 김씨의 지인 6명도 함께 귀농했다.

그러나 김씨는 센터장이 땅과 주택 건립비를 시세보다 10배가량 비싸게 매겨 바가지를 씌웠다는 사실을 뒤늦게 알았다.

문제는 여기서 그치지 않았다. 김씨가 산 땅은 원래 지방자치단체의 시책인 ‘소규모 삶터’ 조성사업 부지였다. 귀농·귀촌 4가구 이상이 부지를 확보하면 상하수도와 도로포장 등 공동기반시설을 최대 1억원까지 지원해주는 사업인데, 김씨는 아무런 정보를 얻지 못해 혜택을 보지 못했다. 김씨의 지인 2명은 중도에 귀농을 포기했다. 귀농 2년 만에 2억원의 빚을 진 김씨는 도시로 다시 돌아갈 수도, 시골에 계속 살 수도 없는 ‘귀농 난민’으로 전락했다.

귀농·귀촌인이 지난해 50만명을 넘었다. 2013년 귀농·귀촌 인구 통계를 시작한 지 4년 만이다. 인구가 감소하는 지자체는 귀농·귀촌인 유치에 사활을 걸고 있지만 관리는 제대로 하지 않는다. 귀농·귀촌인들은 정착 초기 사기 피해를 보거나 마을발전기금·경로잔치비 분담 요구, 문화 차이 등으로 마을 주민과 마찰을 빚으면서 도시로 유턴하는 ‘역귀농인’이 되기도 한다. 넉넉한 인심과 풍성한 수확만 기대했던 초보 농사꾼들이 귀농의 함정에 빠진 것이다. 귀농·귀촌인의 농촌 정착을 지원하는 각종 보조금과 지원금도 줄줄 새고 있다. 5회에 걸쳐 귀농·귀촌의 실태와 대안 등을 짚어본다.

◆귀농·귀촌 최대 걸림돌은 마을 주민과의 갈등

귀농·귀촌인들에겐 이미 수백년 전에 형성된 마을에 터잡고 사는 마을 주민들이 넘어야 할 가장 큰 산이다. 귀농·귀촌인에 대한 토박이의 텃세가 만만찮다. 농촌경제연구원의 ‘2016년 귀농·귀촌인 정착실태 추적조사’에 따르면 응답자 654명 중 45.4%가 마을 주민과 갈등을 경험했다. 갈등 요인으로는 51.9%가 귀농·귀촌인에 대한 선입견과 텃세를 꼽았다. 재산권 침해(38.4%)와 농촌 사회와 문화에 대한 이해 부족(22.0%) 등이 뒤를 이었다.

도시에 살던 최모(50)씨는 지난해 충북 한 농촌마을로 귀농을 결심했다. 최씨가 빈집을 수리하고 땅을 살 때까지 마을 주민들은 고마운 ‘이웃사촌’이었다. 그러나 귀농 석 달 만에 문제가 불거졌다. 최씨가 우물을 파지 않고 마을 고지대에 설치된 간이상수도의 물을 사용한 게 갈등의 불씨가 됐다. 최씨는 매달 사용량만큼의 수도요금만 내면 될 것으로 여겼다. 마을 주민들의 생각은 달랐다. 간이상수도를 설치할 때 마을 주민들이 분담한 설치비를 최씨에게 요구했다. 최씨가 분담금을 내지 않자 마을 주민들은 그를 왕따시키기 시작했다. 최씨는 귀농 6개월 만에 이 마을을 떠났다.

지난해 충남 한 마을에 귀농한 안모씨는 마을 도로에 포함된 귀농 주택 부지를 매입했다가 곤욕을 치르고 있다. 안씨는 마을 사람 소개로 주택 부지를 매입했다. 그런데 막상 집을 지으려고 토지를 측량해보니 안씨가 산 대지 일부는 마을 사람들이 30년 넘게 사용한 도로였다. 김씨는 어쩔 수 없이 매입한 도로 부지에 맞물려 귀농주택을 지었다. 마을 주민들은 도로가 없어졌다며 반발했다. 한 주민은 “새마을사업을 하면서 마을 안길을 넓혀 사용해왔다”며 “그런데 외지인이 와서 길을 좁게 만들어버렸다”고 주장했다. 안씨는 “관행적으로 도로로 이용했더라도 측량을 통해 내 땅에 집을 짓는데 법적인 하자가 없다”고 항변했지만 갈등의 골은 깊어지고 있다.

강원도로 귀농한 전모(55)씨는 지난해 마을 이장으로부터 마을 안길 개설에 필요한 땅을 기부해 달라는 요구를 받았다. 폭 4m의 도로를 내는데 전씨의 땅 165㎡가 필요하다는 것이다. 전씨는 주택도 없는 묘지만 있는 곳에 길을 내는 게 이치에 안 맞다며 땅 기부를 거절했다. 마을 도로는 전씨 집 옆으로 났다. 전씨는 땅을 기부하지 않았다는 이유로 이 도로를 이용하지 못하고 있다. 그러자 전씨는 “도로 공사를 하면서 배수로를 만들지 않아 토사가 내 땅에 흘러 들어와 엉망이 됐다”며 법적 대응에 나섰다.

◆마을발전기금·경로잔치비 분담 놓고 주먹다짐… ‘귀농·귀촌인 반대’

지난 4월 전남의 한 마을에서는 귀농인과 마을 이장이 주먹다짐을 했다. 어버이날 경로잔치 비용 분담 때문이었다. 귀농인은 “이장이 귀농한 사람들에게만 돈을 걷어 잔치를 치르려고 한다”며 “마을 주민들도 함께 부담할 것을 제안했지만 이장이 받아들이지 않았다”고 말했다. 이장은 “순수한 마음으로 참여를 유도한 것이지 강요한 것은 아니었다”고 반박했다.

경남의 한 마을 주민들은 마을 입구에 “우리는 귀농·귀촌인들을 반대합니다”라는 현수막을 걸었다. 마을에 들어온 한 귀농인이 마을 주민과 토지 등 재산권 다툼을 벌인 게 발단이 됐다. 이런 현수막은 다른 마을에서도 볼 수 있다.

마을 사람들과 문화적인 차이로 귀농을 포기한 경우도 많다. 회사원인 김모(48)씨는 2년 전 전남 한 지자체의 풍광에 반해 귀농했다. 처음엔 농사까지 가르쳐 줄 정도로 마을 사람들은 친절했다. 그러나 마을 앞 3000㎡ 밭에 유기농 농사를 지으면서 주민들과 마찰이 생겼다. 주민들은 김씨에게 “왜 풀을 베지 않고 놔두느냐”고 핀잔을 주기 일쑤였다. 김씨가 아무리 유기농을 설명해도 마을 사람들은 좀처럼 이해하려 들지 않았다. 늦은 밤까지 일하고 늦게 일어나는 김씨의 생활태도도 도마에 올랐다. 과도한 관심에 김씨는 1년도 안 돼 다른 지역으로 이사했다. 김씨는 전남 다른 마을 2곳에서 똑같은 일이 반복되자 귀농을 포기했다.

농민들에게 지급되는 각종 보조금을 둘러싸고도 마을 주민과 귀농인들이 충돌한다. 한정된 농업 보조금에 귀농인까지 가세하면서 그만큼의 몫이 줄었다. 농산물 생산량이 늘면서 가격이 내려간 것도 귀농인 탓으로 마을 주민들은 돌린다. 귀농인이 꾸준히 늘면서 농산물 생산과 판매가 마을 주민들과의 경쟁체제가 된 것이다.

◆역 귀농인도 10명 중 1명꼴… “농촌공동체 질서와 가치 존중 필요”

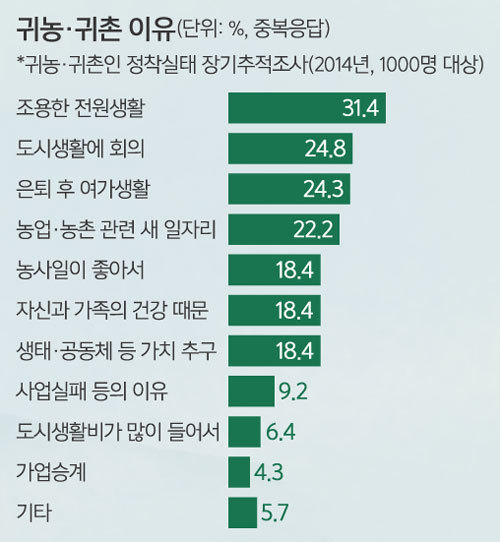

농촌진흥청이 2014∼2016년 3년간 귀농·귀촌한 1000명을 대상으로 역귀농·귀촌을 조사한 결과 7% 정도가 도시로 되돌아갔다. 전문가들은 마을 주민들에게 외지인이 경쟁 상대가 아니라는 인식을 심어주는 게 중요하다고 조언했다. 천안연암대 채상헌 교수(친환경원예과)는 “귀농·귀촌인은 어떻게 보면 마을 주민 눈에는 무임승차자로 보일 수 있다”며 “시골의 도로나 지하수, 마을회관 등 편의시설들을 주민들의 십시일반으로 만들었다는 사실을 간과하면 안 된다”고 말했다. 채 교수는 “기존 농촌의 질서를 수용하고 그 안에서 잘못된 점을 지역 주민들과 함께 서서히 바꿔야 한다”며 “귀농·귀촌한 사람들은 그동안 주민들이 마을에 공헌한 것을 인정할 필요가 있다”고 강조했다.

영광·보은·전주=한현묵·김을지·김동욱 기자, 이창훈 기자 hanshim@segye.com

'사람사는 이야기 > 공유 정보' 카테고리의 다른 글

| 장하성 사촌 장하준의 일침 "한국경제, 국가 비상사태다" (0) | 2018.12.09 |

|---|---|

| 부족한 치매환자 관리 인프라 (0) | 2018.11.20 |

| 관공서 방문없이 인터넷으로 모든 공문서 제출한다 (0) | 2018.09.02 |

| 국민연금, 국민에 갚을 돈인데…부채비율은 고작 0.03% (0) | 2018.09.02 |

| '도로위 세월호' 과적차량..이윤에 눈멀어 죽음의 질주 (0) | 2017.12.04 |